| �N�X�R���� �}�`���s�`��  ���E��Y�F�s�s �}�`���s�`��  ���E��Y�F�s�s �}�`���s�`��  ���E��Y�F�����v  �O�b�o�C�{�[�C �i�`���X�L�[�{�[�C�j ���͕����厖�Ɗw�Z�� �s�����Ă��܂��B  �G�̊|����  �������̖�  �A�����J���s���A��Ƃ� �`���Ė�����B |

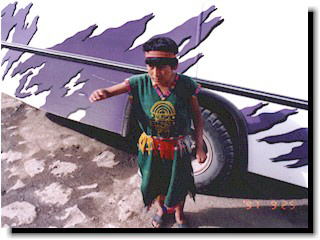

�@���̓��̓C���J�鍑��Ղ̃n�C���C�g�ł���}�`���s�`���Ɍ������̃N�X�R�w���̗������ł��邪�A��l�����M�łS�l�����ɂƉ������Ђǂ���Ԃł���B��x�Ɨ���Ȃ���������Ȃ����Ȃ̂ŋC�͂������������o���B�p�����ЂƂ��������H�ׂ�̂�����ƂŃo�X�ɏ�����B�o�X�͓��ʂ̓������������B�P�X�O�T�N�J�ʂ���������ԁi�u���[�g���C���j�͂U���P�W���ɏo�����A�N�X�R�s�X�̉ƕ��݂��X�C�b�`�o�b�N�����œo��n�߂��B�N�X�R�͖~�n�Ȃ̂łR�W�O�O���ʖ��o��B���鏊�������ߑ��𒅂���������Ȃ��ڂ�������j�������U���Ă����B���Ԃ͐�p��ԂȂ̂ŋ敪����Ă��肨�q���ƂɎԏ�������B �@�V���P�O���Ƀ|���C�w�ɒ������B���S���ł̔̔��̓C���J�R�[���A�r�[���A�p���A�`���R�A�َq�Ȃǂ�����A���̎ԗ��ɓn��Ȃ��̂ŕЂÂ��Ď����ԗ��ɍs���B������S���Ԃ̊ԌJ��Ԃ��Ă����B�I�����^�C�^���{�w���������A�g�C���ɍs���ƍs�ł��Ă��芬������Ȃ��B�O�ɕ��X�y�C���l�����Q���������ɂ͂��������A�Ȃ��Ȃ��o�ė��Ȃ��B�w�ɒ������悤�₭�o�Ă����̂ŁA�O�̏����ɂ��肢���Đ�Ɏg�p�����Ă��������ɓ������B�}���ŃY�{�������낵�ĕ֊�ɍ�������@�֏e�̂悤�ɑł��o�����̂łق��Ƃ����C�����ʼn��C�Ȃ������Ă��܂����B��Ԃ��w�ɒ�Ԃ��Ă���A���ꗬ���Ă��܂����̂ʼnw�����ԑ̂��h���h���@�ăX�y�C����œ{���Ă������A�o�����̂͂��傤���Ȃ��J�������Ď�����������B�̂̍��S����Ԏ��ɂ͎g�p���Ȃ��ʼn������ƒ��莆�������Ă������悤�ɁA���������Č���Ɩڂ̑O�ɒ����Ă������B �@�X�����E���o���o�w�ɒ����A�E���o���o��̓A�}�]����̏㗬�ɂȂ�B�P�O���Q�W���ɓ������S���ԂP�O�����������B�w���I�X�������A�J���t���ȉJ���H���P�h���Ŕ����Ă���B�捇���o�X�̔�����ɍs���Ԃ͘I�X�����ԁB���X�Ɨ������n��o�X�ɏ��R�O�������ĂS�O�O���o�������ɓy���~��ƂȂ����B�N�X�R�͂R�W�O�O�����邪�����͂Q�W�O�O���ł���̂ɋs�s�ƌĂ��B�o�R�����ɏu���Ă��莩�R�Ɏ�����炵���A�o���čs���ƓˑR���E���L����B�����̓C���J�̓�̓s�s�ł���}�`���s�`����Ղł���B�i�X���̕��͑S�ĐB��Ղ̎����́A�����T���A�����P�D�W���̏�ǂŌł߂�ꂽ�v�ǂ́u�s�s�v�B���ʐςT���u�Ŕ����͎ΖʁB���E�҂̐����ݏꂪ����A�T�C�t�H���̌����Ő����������ޕ��@��m���Ă����ƌ����A�ɍa�����n���p���H���Ă���B���j��Y�������ł��邪�A�ڂƎ��Ɣ��ƕ@�ƌ������ɂ����ЂƂ̌����⊴���������茩�͂邩���������炷���Ƃ����ł���B�}�`���s�`���͎����~�܂��Ă������A����̃A���f�X�̍����͎���������藬��Ă���悤�ł����B��Ԃ��ő���ɗ��p�����C���J�̖��ɂ͋�������邪�A�R����ɗ������l�����������Ǝv���B���������낷�ƒn���������悤�Ȑ쉹�ƎR����萁�����낵�R�Ԃ𑖂������邳��₩�ȕ��̉��B�y���[�𗬂��Q�V�{�̐삪�A�}�]������������ł���B���ꂽ�Ƃ��ɂ͎��O���������̂łP�`�Q���ԂŔ炪�����Ă��܂��炵���B�w��ɂ���藧�����R�͗�C�i�s�`���ŁA�}�`���s�`�����u�V�������v�Ȃ烏�C�i�s�`���́u�Ⴂ��v�ł��B������R���ɓs�s��K�v���������̂��낤���B������S�������������̎���̂܂܂̕��������x�ȕ������c�����̂��낤���B�i�X������s�X�n�ɔ������������������A���J�������Ȃ����̂ŁA�����P�ɑ����̐Βi�����ߕ����Ă��邾���������B �@�R�O�O�O�N�O�`���r�����������܂�A���̌ヂ�`�[�J�A�i�X�J�A�`�����������������h���A�P�Q���I�������ɂ́A��s�N�X�R�𒆐S�ɂT�O�O�O�����ɂ킽��C���J��鍑���`���B�P�T�Q�R�N�X�y�C���l�ɖłڂ���ĂP�W�Q�P�N�ɓƗ������B�C���J�鍑�̈�Ղ̃n�C���C�g�ł���}�`���s�`���i�V�������^�s�s�j�́A�P�X�P�P�N�ɔ������ꑽ���̓���߂�����A�R�̎Ζʂɉ��{�A�_�a�A���p���H�܂Ő����ȐΑ��Z�p�ő����Ă��܂��B�Ȃ����̂悤�ȎR���ɍ��x�ȐΑ����z�̊X���������A���܂��ɑ����̓���߂���Ղł��B �@�Q���ԉ����A��ʂ�Ȃ����R�a�ōň��̎��A������Г��Q���L���̗��́A����b�c�R�̐�̍s�R��̂��Ƃ��ߋ��̐h���ō������z������邩�̂悤�ɁA���̂��h���ꂵ���ߋ��ɍĂыL�����߂��Ă��܂��B�����ɏo�ď��Ђɋ߂Ȃ��特�y�������ɐЂ�u�������Ă������A���������˗�����鎍�ɋȂ�t������X�A����Ə��Ђ̎d���Ƃ̗��ʂŔY�ݔY��łQ�x�ɂ킽��O��L�O�a�@�ɋ~�}�Ԃʼn^��A�S������u���͕ۏ�ł��܂���v�ƌ����}篋�A���������a�@�������@���ĂP�N�ԗ×{���鎖�ɂȂ��Ă��܂����Q�S�̍����h���Ă���B��͗]���Ȑl���Ǝv���ɏ\���Ȏ��Ԃ�������K�v���������B���A�Ɍ����ėL�ƒ�����ɂ����b�ɂȂ��Ă������A�f�����������Z�̍Z�������C���ē����������Z�̍Z�������Ă��������ŁA�����ɗ����Ƌ�������ꂽ���A�ēx�ăN�����I���K�[���̉G�ۂ��q����������b�Ȃǂɓ����邱�Ƃɐ��������Ƃ��]���������߂��B �@��x���R����ƍ��R�a�͎���Ƃ̂��Ƃœ��ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ă����悤���B�m���������������̂ō��͎c���Ă��Ȃ��Z���ՁB��Ղ���`���������͒n���������悤�Ȑ쉹�ƎR�����U�艺�낵���蔲���邳������ȕ��̉��B�܂��Ă��邪���O���������B�����̓������Ő^�����ɂ���B����ȎR���ɓs�s��K�v���������̂��낤���B�C���J�̈��������Ȃ���̂ɉs�C���߂��Ă����悤�Ɋ�����ꂽ�B�o���ɂ��鍂���z�e���u�T���N�`���A���E���b�W�v�̃��X�g���������蒋�H�͂����ł��邱�Ƃɐ������B�������͂���ƃR���h���o�X�i�R���h���͔��ł䂭�j�Ō}���Ă��ꂽ�B�o�C�L���O�Ŏ�ނ������A�����ŐH�ׂȂ��Ƃ��X�͂����̂ő�ςȍ��ݍ����ł���B�����ł悤�₭�H�~���łĂ����B �@��荇���o�X�ɏ�邪�A�����ɐ���܂ŏo�����Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���A�����Ԃ�҂�����Ă��܂����B�o�X�́A�Â�܂�̓��������čs���ƁA�q�������H�̂킫�Łu�O�b�o�C�E�O�b�o�C�v�Ǝ��U���Ă���Ă����̂ŁA�݂�Ȃ����n�̎q���Ǝv�������Ă����B���炭����Ɩ������q���������Ă��āu�O�b�o�C�E�O�b�o�C�v�Ǝ��U���Ă���B���ꂪ�J��������Ə�q�̏����������Ă��邨�َq�����������āu�X�g�b�v�v�Ƌ������Ƃ���A���������Ő����オ�������A�^�]��͖������ĉ����čs���B�T�`�U��J��Ԃ��ꂽ���A�o�X�͎~�܂����B�q��������Ă��Ċe�������t�Łu���悤�Ȃ�v�������ă`�b�v���W�߂ĉ���Ȃɍ������B�~����Ƃ��Ɏq��������Ɨ���ɂ����ς��̈��₨�َq�������Ă����B�q���͂��̂܂܃o�X�ɏ���ēo���čs���B�ŏ��̓o�X�Ƌ������ď����ւ��Ă������Ƃ������ɐ������悤���B��r�̈ߑ��𒅂đ���̂Ń`���X�L�{�[�C�ƌĂ��B �@�w�܂ŘI�X������ł���A���H�����ɂ͗�Ԃ��ʂꂻ�����Ȃ��ق����i����ׂĂ���B��͓D���Ɛ����Ă��邪�㗬�ł͐���Ă���B���Â��I�X��`���Ɛj�h�������߂�ꂽ�B�P�l���P�\���A�Q�l���Q�\���A�R�l���T�\���Ƃ������A�P���ɂR�l�Ȃ̂łR�\���ł͂Ȃ����B�l�`�ł������ɐj���h���悤�ɐ����Ă���̂Ŕ����̂���߂��B���Â����̘V�k�̑����Ɋۂ��������T�]�����Ă���̂ŋ�����������A�w�����Ǝ���Č����Ă��ꂽ�B�Q�Ɍ����ۂ��J���Ă��邾���ŕ��ʂ̐��̂悤�Ȃ̂Ō����J���Ă�����͉����ƕ�������A�V�k�̑����̌��n�ꂪ���X�Ƒ����Ӗ��s���̂Ȃ��Ɂu�C���J�X�g�[���v���������������ŐÂ��ɂ킯�Ă�������B���̂Ȃ����A���������قŐ킢�̎��A���ɖ_�i���_���j��ʂ��ĕ���ɂ��Ă������Ƃ��Ă������߂ł���B�}�`���s�`���w�Ō��n�i���[�J���j�̃K�C�h�ɂɕ����Ă݂�Ɓu�����̐����蓐��ł��ĉ��H�������̂��ǂ�������Ȃ����A���X�{���������܂��A��\�I�ȃC���J�Ȃ̂ŁA�����ɗ����L�O�Ƃ��đ�ɂ����炢���v�Ƙb���Ă��ꂽ�B �@�[���}�`���s�`���w���o��������Ԃ́A�N�X�R�Ɍ����đ���o�����B�A��͉E�̑��Ȃ��ǂ��A�N�X�R����͍����̑��Ȃɍ���Ȃ炢�������Ƃɏo����Ɛ��������B�r���̃|���C�w�ŏ�q�̑������~��ăo�X�ɏ���Ă���̂ŃK�C�h�ɕ����ƁA�������P���Ԃ����邪�o�X�Ȃ�P�T���Œ����Ɨ�Ԃ̒��ŗU���炵���A�ʂɂ������o����A�T�O���͂������͂��B�����܂ŗ��Ă��Ȃ���N�X�R�̖�i������Ȃ��̂����ł���������B�N�X�R�̖�i���Y��Œ��߂Ă���Ɗԋ߂ɋ����������e�q��������ƌ����A��������ԂɎ��U���Ă���B�R�T�O�O���ɐ��肾�����Ȃ�A�g�[���Ȃ��ԗ����͔������A����w�ԓ������ڂ�����炵�Ă���悤�Ɍ�����B��Ԃ́A�X�C�b�`�o�b�N���ʼn���̂ŕK�����~����B�����_���ď�q����э~���̂Ŏԏ��͓{���Ă�����傫�ȃ��b�N��w�������j���������čs���̂�������B�ߌ�W���T�����N�X�R�w�ɓ��������B�w�̎���͐H�ו��⋽�y�i�̓X�ł������������Ă���A�I�X�����J�[���p����ʕ����Ȃǂ̐H�ނ�L�x�ɐς��������ƕ���ł���B�`�����ƌĂ��O�֎Ԃ��X�̒��𑖂��Ă���B�z�e���ł̗[�H���ς܂��ĕ����ɓ���P�O���ɂ͖����Ă����B���O�Q���ɖڂ��o�߂��̂ŋN���ď������̂����Ē��̕��i���z�e�����x�����_���B���Ă���ƌߌ�T���ł���B�����̓v�[�m�Ɍ������B �u�G�̊|�����v��A���f�X�Ɋ|���鋴� �@�@���̖����ł��Ƃ� �@�@�K���ʂ鏬���Ȋۑ��̋� �@�@�m�炸���Ė��炪�����~�� �@�@���ɉf��䂪�g�� �@�@�V�������̓� �@�@�������܂������炬�ɗ�����B �@�@�}������ĕ������ǂ�d�� �@�@�ꂪ���̋���n��I������ �@�@�U������Ȃƌ������܂̐��� �@�@�����������R�X�ɂ����܂���B �@�@��ɔw�����n�����c���� �@�@���x���̋��������Ƃ��̐l�Ɠn�� �@�@�ނ̂��Ƃ֑������������Ă����Ȃ� �@�@���������̓�����l�ŕ��� �@�@�ł����K���n���藧�������� �@�@���̊ۑ��̋� �@�@���͗܂ƈꏏ�ɗ����̂ł���B �@�@���̐₦�Ȃ����͂���́@�G�̊|���� |